Jacques Tillys Mottowagen zum Rosenmontag in Düsseldorf wandern seit Jahren durch die weltweiten Medien. Es ist überfällig, dem „bürgerlichen Satiriker“ in seiner Heimatstadt eine Ausstellung zu widmen. Zum 200. Jubiläum des Karnevals kommt das Stadtmuseum dem nach.

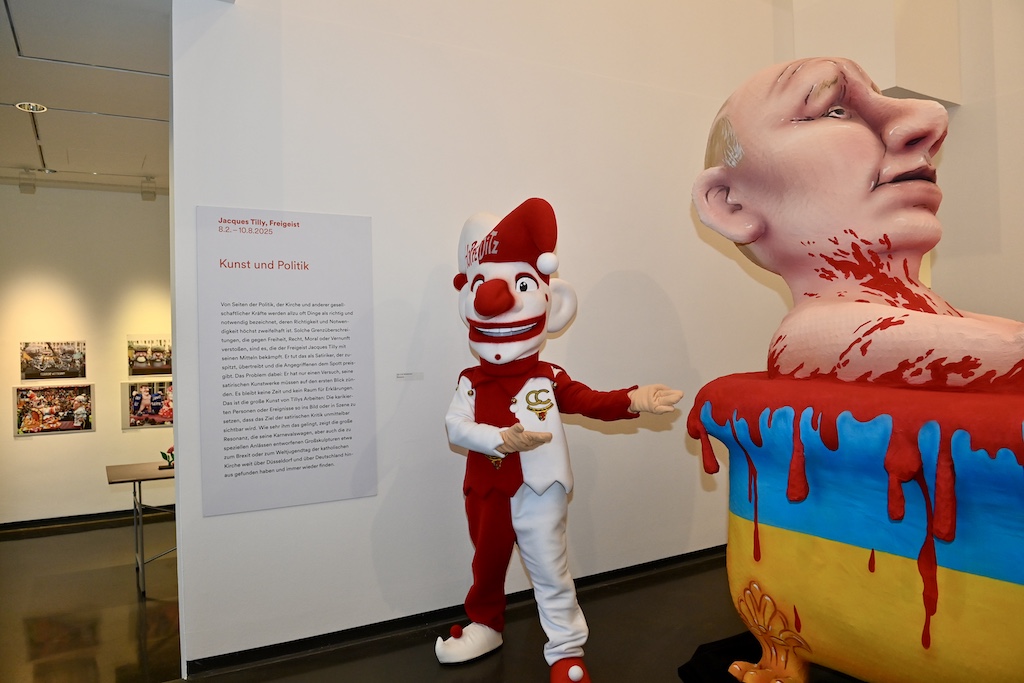

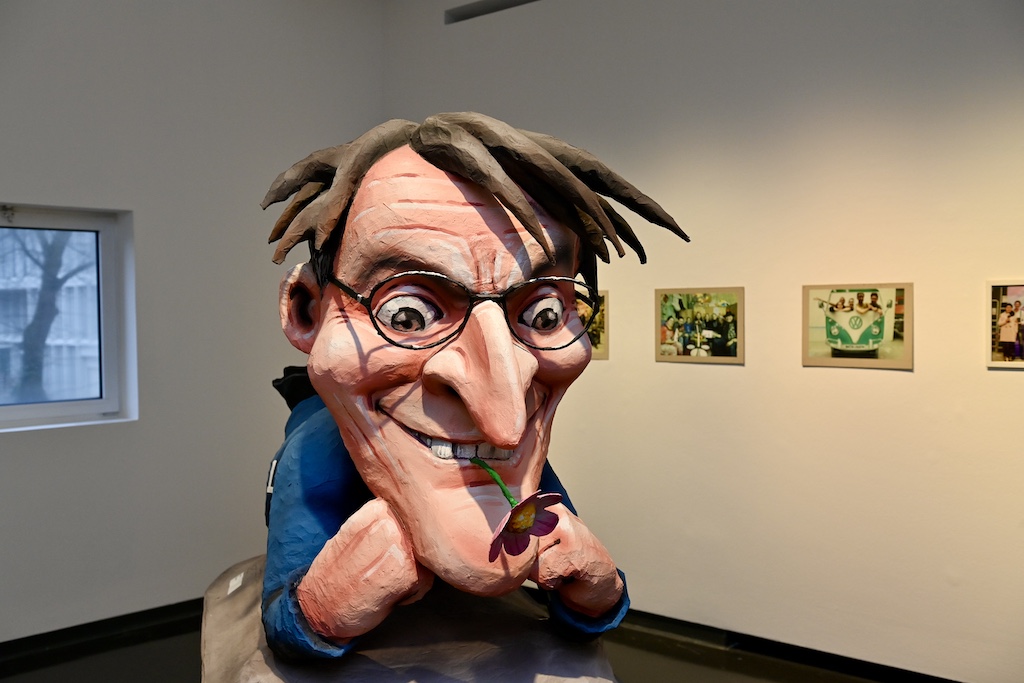

„Mein Bruder hat immer technische Baukästen geschenkt bekommen und wurde Ingenieur“, erzählte der Düsseldorfer vor einem badenden russischen Despoten im Palais Spee. „Ich erhielt Plakafarben, weil meine Eltern gesehen haben, der Junge will malen.“ So wurde sein Werdegang zu einem der bedeutendsten Düsseldorfer Künstler im Elternhaus gelegt und vor allen Dingen gefördert. Auch aus diesen Kinder- und Jugendtagen stammen Exponate, die seine Eltern zusammengetragen und seit jeher verwahrt haben. Im Vorfeld der Ausstellung habe er verstaubte Kisten geöffnet und sich „zum allerersten Mal mit meiner eigenen Kindheit und Jugend konfrontiert.“ Dieser Blick in die Vergangenheit „war ein bisschen Selbstfindung“, und so versah er den selbstkritischen Teil über sein Talent – „mau, also nicht so überragend“ – mit einem großen Aber. „Ich sehe in diesen Bildern, in diesen frühen Arbeiten eine sehr starke Energie, eine Schaffenskraft, die einfach schon immer da war.“

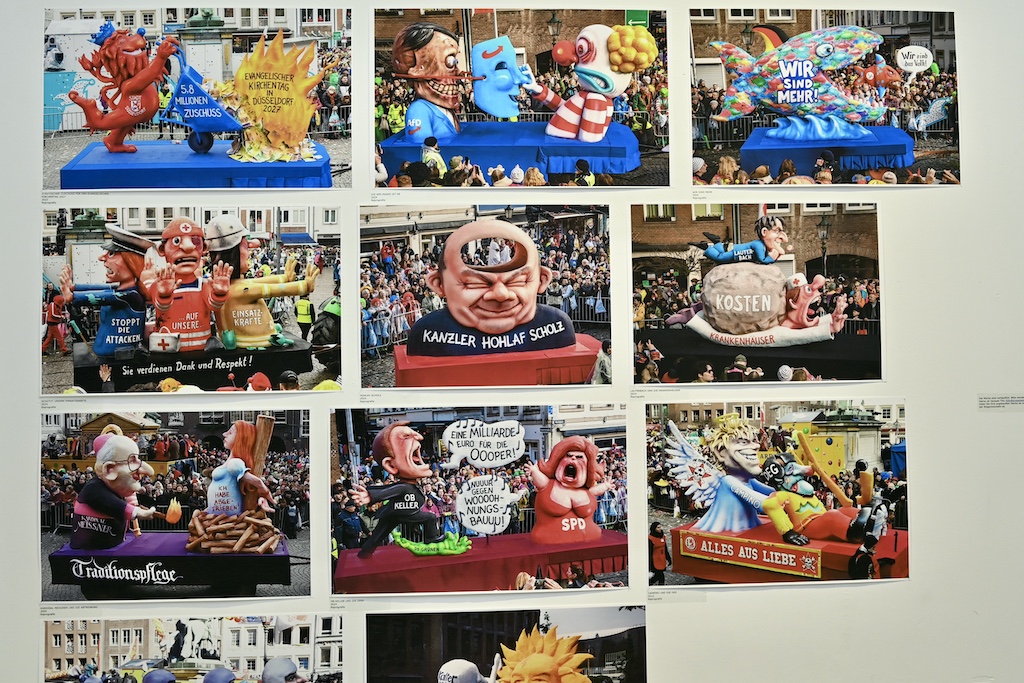

Von dieser Schaffenskraft erzählt nun die Ausstellung, die einem Spaziergang durch die Jahrzehnte an Zeichnungen, Malerei, Wagenbau und Satire gleicht und in das Jubiläumsjahr der 200. Wiederkehr des ersten Rosenmontagszuges passt. Schließlich hätte das jecke Düsseldorf ohne Tilly nie die Bedeutung erhalten, die es heute an jedem Rosenmontag ausstrahlt.

Der Ausstellungsbesuch ist ebenso ein Treffen mit alten Bekannten. Mit den politischen Garden wie Franz-Josef Strauß, Dietrich Genscher und natürlich Helmut Kohl, zu dem Tilly eine besondere Affinität besitzt. Nach dem Abitur am Comenius-Gymnasium – „das war das roteste überhaupt“, so der Wagenbauer – sei er zum ersten Mal in die Wagenbauhalle gekommen und zeichnete seinen ersten Entwurf: Bundeskanzler Helmut Kohl auf einer Liege mit Colaflasche und Sonnenbrille. „Und dahinter war die Wirtschaftskrise, der Leerstellenmangel und die Arbeitslosigkeit abgebildet. Das war der allererste Wagen, den ich gebaut habe.“ Dies liegt nun über vier Jahrzehnte zurück.

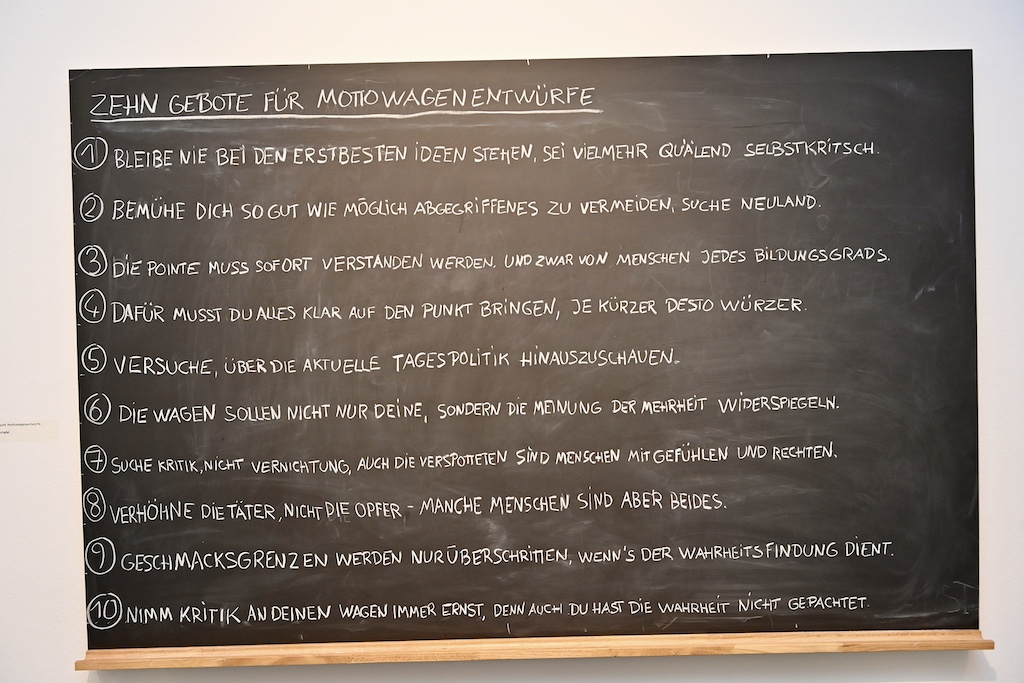

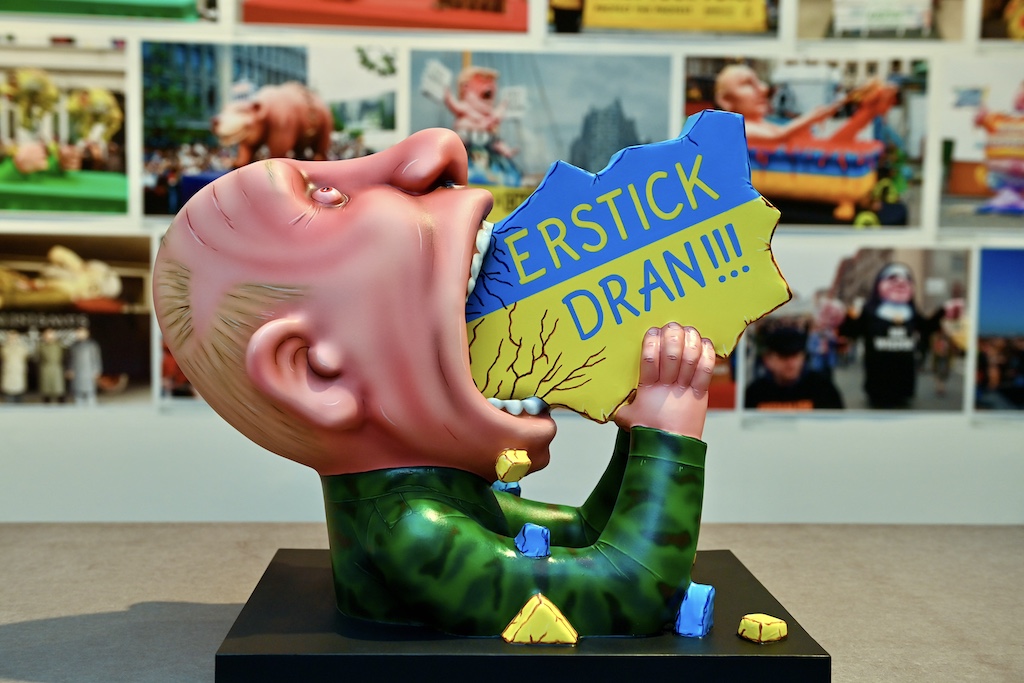

Doch das kreative Schaffen Tillys einzig auf den Wagenbau-Aspekt zu reduzieren, verfehlt die Bandbreite seines Werkes. Bilder, Puzzlespiele oder Miniaturen bereichern diese Werkschau ebenso wie ein Blick in die Wagenbauhalle, dem kreativen Nervenzentrum. Deshalb die Ausstellung unter dem Thema „Kunst und Politik“ zu fassen, zwängt das vorhandene Werk in ein zu eng geschnürtes Korsett. Zwar kann jedes Thema „politisch“ betrachtet werden, doch letztendlich geht es um den verschärften Blick eines Satirikers auf die Gesellschaft. Dazu gehört Tillys Kirchenkritik, seine Meinung zum Brexit oder die Ahrtalhochwasserkatastrophe genauso wie seine fast schon dystopische Sicht auf den Umgang des Menschen mit der Erde, die er eindrucksvoll in Großskulpturen verewigte und damit als Zeitzeuge ihren Einfluss auf die Gesellschaft dokumentiert. Die Werkschau hebt eher die Bedeutung von Freiheit und Autonomie in seinem Schaffen hervor.

Nun erhalten die meisten Kulturschaffenden erst gegen Ende ihrer Laufbahn eine Retrospektive, womit das Gesamtwerk eine umfassende Bewertung erhält – von der ersten Kinder-Kühlschrankzeichnung bis hin zu aufsehenerregendem Großformat. Wird mit dieser Ausstellung nun der Abschied von dem genialen Wagenbauer eingeläutet? Ein Blick nach Mainz lässt diese Gedanken verstummen. „Dieter Wenger hat 60 Jahre lang, bis er 82 Jahre alt war, Wagen gebaut und dies erst letztes Jahr abgegeben. Jetzt ist er gestorben. Das soll mir nicht passieren.“ Er werde noch ein paar Jahre weitermachen und nach und nach seinem Team die Arbeit übergeben und dann „andere Dimensionen des Lebens erforschen. Die Mottowagen-Entwürfe werde ich aber weiterhin machen.“ Ein Versprechen, das CC-Präsident Lothar Hörning gerne hörte – ebenso wie Tilly die Zusage, dass sich das Düsseldorfer Carnevals Comitee nie in seine Entwürfe einmischen würde. „Das ist für mich eine unheimlich tolle Situation.“

Die Freiheit des Geistes, der Gesellschaft und der Meinungsäußerung liegen Tilly – sozialisiert in den 80ern – am Herzen, und so wurde die Vorabansicht im Stadtmuseum letztlich zu einer Kundgebung. Vom „Angreifer“ sei er nun in die Verteidigungsrolle gewechselt, konterte er die Kritik an der Verleihung des NRW-Landesverdienstordens aus der Hand von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). „Wir erleben jetzt von rechts und rechtsextremer Seite einen sehr harten Generalangriff auf unsere demokratischen Werte, auf unseren bürgerlichen Verfassungsstaat, auf den Pluralismus, auf die offene Gesellschaft. Und deshalb haben sehr viele Satiriker auch die Seiten gewechselt. Wir stehen voll und ganz vor unserem System und verteidigen das jetzt“, so Tilly, der seine Ansichten nicht verraten sieht, sondern diese im Kampf für die Demokratie ausdrückt. „Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen die Werte bis zum bitteren Ende verteidigen“, plädierte der „bürgerliche Satiriker“. Dabei stellt sich die Frage, wo die kritische Distanz als Satiriker im Rosenmontagszug beginnt und wo sie als Werbepartner („narwali“) für die gute Sache endet.

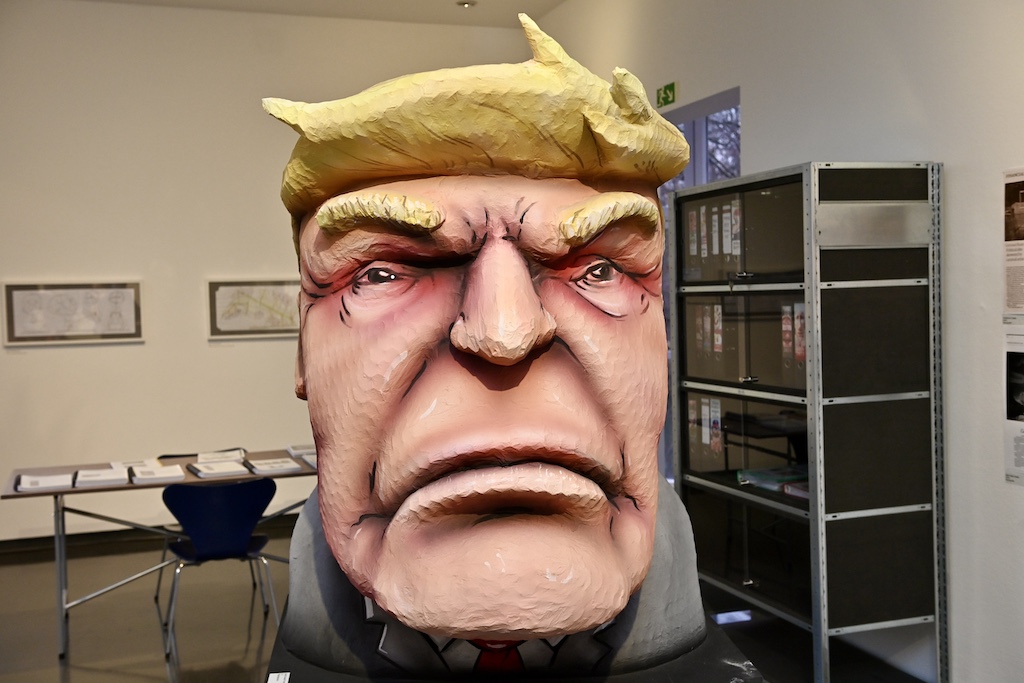

So wird auch US-Präsident Donald Trump wieder auf einem Wagen die persönliche Meinung Tillys ertragen müssen. „Egal, was er sagt, auch wenn es der letzte Mist ist, alle reden über ihn. Insofern bereitet mir das ein bisschen Bauchschmerzen. Er ist natürlich ein weltpolitischer Faktor, der extrem wichtig ist. Hochgefährlich, ein gefährlicher Irrer, müssen wir alle wohl gar nicht drüber reden. Aber vier Jahre nochmal, das ist hart. Also, 16 Jahre Kohl waren schon schlimm.“ Doch der Düsseldorfer Karneval scheint mit Tilly an der Spitze des Rosenmontagszuges bestens gewappnet, selbst diese Zeit zu überstehen – satirisch, bissig und manchmal böse. Am Ende bleibt halt ein inhaltsloser Drahtkopf übrig, der den närrischen Weg alles Irdischen gehen wird. Am Aschermittwoch ist eben alles, fast alles vorbei.